| 当前位置:首页>>文学作品 |

| 【2025法治中国行·内蒙古站④】守护大黑河文脉:公益诉讼助力水渠换新颜 |

| 时间:2025-08-25 作者: 新闻来源:内蒙古检察 【字号:大 | 中 | 小】 |

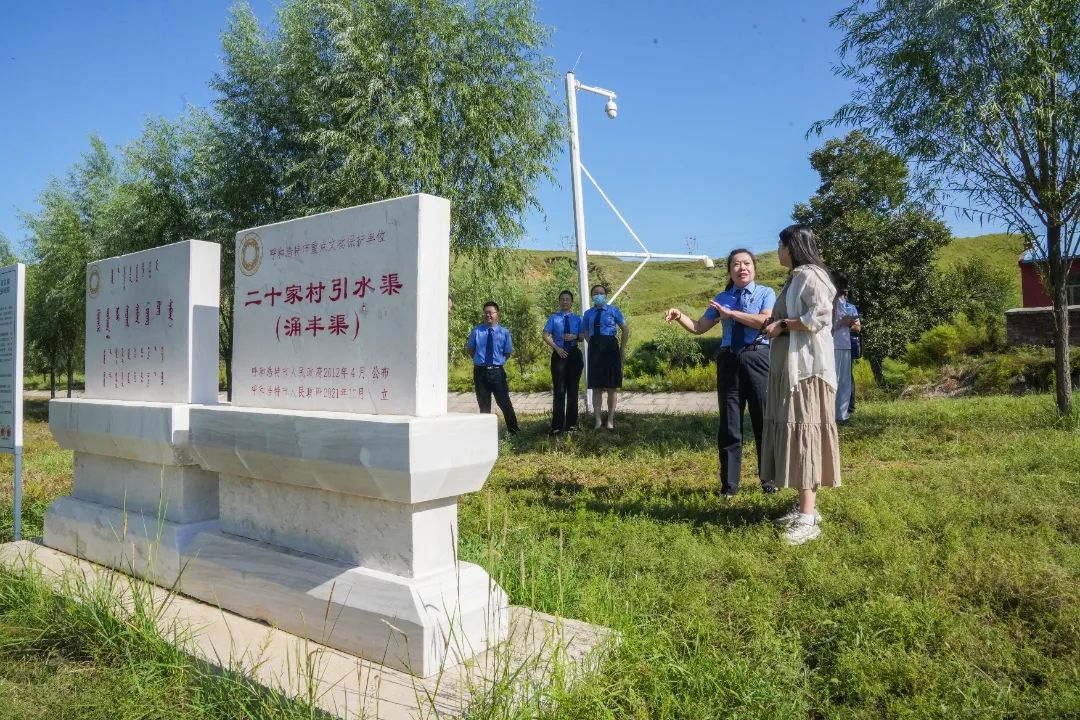

8月20日上午,“法治中国·高质效办案在基层”内蒙古行记者一行来到呼和浩特市赛罕区,跟随检察人员深入田间地头实地查看涌丰渠修复情况。  “水渠重新修整,我们周围的村民就更加放心了,灌溉庄稼更不用担心了。”在水渠岸边偶遇的赛罕区黄合少镇美岱村村民孙云奎向记者说起了水渠的由来,对周边老百姓的重要作用。在他看来,这座水渠承载着周边几代人的希望,300年来一直担负着周边62个村落十余万亩农作物灌溉重任,是大黑河流域重要的引水工程。  孙大爷口中的水渠,就是位于呼和浩特市赛罕区黄合少镇的乾通渠、涌丰渠,两水渠并称为呼和浩特水利史的“双壁”,分别建于清光绪、康熙年间,一直担负着周边62个村落16.7万亩农作物灌溉重任,是大黑河流域重要的引水工程,也是清代至现代水利发展史的重要见证,具有重要突出的历史文化和使用价值。2012年4月乾通渠、涌丰渠被列为呼和浩特市重点文物保护单位。   此前,两水渠也出现了被破坏的问题。“2024年3月,呼和浩特市赛罕区检察院公益诉讼检察官在开展文物保护专项监督行动中,发现两座水渠因受自然侵蚀和人为破坏,水渠墙体出现裂缝、顶部坍塌,还有人在墙上乱涂乱画,严重影响水渠的灌溉功能,文物安全受到威胁。”赛罕区检察院检察官向记者介绍,该院通过实地勘察及调取档案,查明乾通渠、涌丰渠虽然是呼和浩特市重点文物保护单位,但因其现在仍是大黑河流域重要的水利设施,辖区农牧水利部门是水渠的使用人。按照《中华人民共和国文物保护法》的规定,对于正在使用的文物,文物使用人具有履行保护职责的义务,而县级以上地方人民政府文物行政部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理,且应当加强对不可移动文物保护的监督检查,及时发现问题隐患,防范安全风险,并督促指导文物使用人履行保护职责。  “这不仅是文物,更是村民的‘活命渠’!”赛罕区检察院的检察官们一致认为,公益诉讼必须“出手”保护。在充分调查取证的基础上,该院及时启动行政公益诉讼,对辖区文旅部门和文物使用人农牧水利局以行政公益诉讼立案,经过磋商、检察建议和提起诉讼,终于在案件开庭前,文物使用人农牧水利局启动水渠的修缮工作,聘请专业施工单位进场修缮,按照修缮工程设计方案推进水渠修缮工作。2025年4月18日,经区文旅局、文物评审专家等现场评估,确认乾通渠、涌丰渠修缮工程竣工验收合格,至此,两水渠全部修缮完成。 为更好地保护文物,防止其遭受破坏,2025年5月,赛罕区检察院商请赛罕区人民法院共同发布《司法保护令》,禁止破坏乾通渠、涌丰渠历史风貌,并进行现场树牌予以公告。因文物使用单位已依法全面履职,完成对案涉水渠文物的修缮,公共利益已得到有效保护。2025年5月25日,赛罕区人民法院依法裁定终结案件。  记者向赛罕区检察院检察官了解到,这件案件只是赛罕区检察院守护大黑河流域的一个缩影。近年来,赛罕区检察院聚焦大黑河流域生态保护、水资源保护等民生关切问题,以“小切口”推动流域治理,督促清除处理河道生活垃圾约200吨,清理生产类固体废物、建筑垃圾约300余吨,危险废物226.07吨,保护被污染土地0.9亩,索赔生态环境损害赔偿金133.06万元,督促封闭自备井10眼,督促行政机关指导6家企业获批非常规水资源配置意见,将生产用水全部置换为再生水,14家企业接通再生水管。 呼和浩特市检察公益诉讼 助力大黑河流域治理概况 大黑河河长139.5公里,流经乌兰察布市卓资县、呼和浩特市赛罕区、玉泉区、土左旗,于托克托县注入黄河,是黄河流域生态格局重要的组成部分,与浑河流域、杨家川河流域一同构成城市生态基础性框架,被誉为呼和浩特的“母亲河”。近年来,呼和浩特检察机关积极融入黄河流域生态保护和高质量发展重大战略,围绕大黑河流域生态综合治理,办理公益诉讼案件163余件,提起公益诉讼15件,3件案例入选内蒙古自治区典型案例。办理公益诉讼案件涵盖防洪安全、水资源保护、水土流失防治、矿山生态治理、土地资源保护等多个领域。呼和浩特市赛罕区、玉泉区检察院、乌兰察布市卓资县检察院签订《关于深化跨区域协作配合加强大黑河流域检察公益保护的意见》。办理跨区域协作案件2件,联合解决上下游污水问题。呼和浩特市检察院与呼和浩特市河长办、呼和浩特市公安局联合发布《呼和浩特市2025年河湖管护春季行动方案》,强化检察公益诉讼与水行政执法协调联动,健全巡河护绿常态化机制。2025年,呼和浩特市检察院部署开展“检察公益诉讼助力节水行动”重点工作项目,加强水资源保护领域公益诉讼案件办理,督促保护大黑河流域乃至黄河流域地下水资源。 |